La Chine et le monde depuis 1949

Introduction

« Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». C'est ainsi qu'Alain Peyrefitte intitulait son best-seller paru en 1973 qui faisait une analyse de la situation en Chine.

En effet, la Chine, pays le plus peuple du monde, est restée longtemps dans une situation de sous-développement et de pays dominé par les Occidentaux et les Japonais. Mais après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est progressivement affirmée sur la scène internationale. Sa puissance (sa capacité à faire et à imposer aux autres sa volonté sur scène internationale) s'est construite d'abord pendant la période maoïste autocentrée, puis lors de l'ouverture à l'économie de marché. De cela la Chine a hérité d'un double mouvement original entre ouverture économique (capitalisme de marché) et fermeture politique (régime autoritaire et adémocratique).

Depuis 1949, quelles voies la Chine a-t-elle suivies pour s'imposer comme grande puissance ?

Nous montrerons d'abord comment la Chine a construit sa puissance sur des bases communistes de 1949 à 1976 (I), puis en s'est affirmée en s'ouvrant à un libéralisme économique (II) qui lui permet aujourd'hui d'occuper une place majeure dans le concert des nations même si sa puissance est encore incomplète (III).

TRACE ECRITE 1

I- La Chine se réveille : bâtir la puissance sur des bases communistes (1949-1976)

A partir de 1949 et jusqu'à la mort de Mao Zedong en 1976, la Chine cherche à bâtir sa puissance sur des bases communistes. Elle prend d'abord modèle sur l'URSS (A), puis cherche sa propre voie centrée uniquement sur les masses intérieures (B), avant de sortir de son isolement international (C).

A- Le temps de l'école soviétique : l'URSS, un modèle pour la Chine

Mao Zedong, chef du Parti Communiste Chinois (PCC), proclame la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 et adopte un modèle calqué sur l'URSS.

- Exemple 1 : Ainsi, le nouveau régime imite le modèle soviétique.

-

- Sur le plan politique, un régime de type totalitaire est mis en place : parti unique, culte de la personnalité de Mao Zedong, constitution inspirée de celle de l'URSS, censure, répression policière, laogaï équivalent du goulag.

- Sur le plan économique, une économie centralisée et dirigiste est décidée : fermeture du commerce avec l'Occident, collectivisation des terres et élimination des grands propriétaires, plans quinquennaux qui donnent la priorité au développement de l'industrie lourde et de l'extraction de minerais en Mandchourie. Néanmoins, à la différence de l'URSS, le communisme chinois s'appuie davantage sur le monde paysan que sur le monde ouvrier car l'agriculture occupe 3 chinois sur 4.

- Exemple 2 : Ainsi, une coopération étroite est mise en place entre l'URSS et la Chine.

-

- Elle est scellée en 1950 par le « traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle » signés par Staline et Mao.

- Staline fournit à la Chine une aide économique et technique car la longue guerre civile entre les nationalistes et les communistes et la guerre contre les Japonais lui ont fait accumuler les retards (En 1945, la Chine a des difficultés à nourrir ses 500 millions d'habitants, surtout des paysans, qui vivent avec un revenu moyen deux fois moins important que celui des Africains).

- L'URSS envoie des milliers d'ingénieurs et de techniciens pour aider la Chine à développer ses équipements industriels ou encore sa bombe nucléaire.

- Elle fournit aussi des prêts financiers.

- Exemple 3 : Ainsi, en échange d'une aide économique et technique de l'URSS et malgré quelques réticences, Mao choisit de s'engager finalement du côté du bloc de l'Est dans la guerre froide. Elle devient le bras armé de l'URSS en Asie.

-

- La Chine soutient les communistes coréens lors la guerre de Corée en envoyant des milliers de « volontaires » contre les Sud-Coréens et leurs alliés des Etats-Unis (1950-1953) et qui réussissent à stopper la reconquête sur le 38e parallèle.

- Elle apporte aussi son aide au Viet-Minh communiste qui se soulève contre les Français en Indochine.

- Les Occidentaux ont forcé ce choix du bloc de l'Est : à l'exception de la Grande-Bretagne qui veut conserver Hong-Kong, aucun pays occidental ne reconnaît officiellement la République populaire et tous considèrent que le seul pouvoir légitime est celui de Chiang Kai Shek en exil à Taïwan. A l'ONU, les Etats-Unis imposent que le siège du Conseil de Sécurité soit occupé par Taïwan et non par la République populaire.

B- Le temps de l'émancipation maoïste : la rupture sino-soviétique

Mais à partir des années 1960, la Chine rompt avec le grand frère soviétique et le modèle communiste chinois s'émancipe.

- Exemple 1 : Dès 1956, la Chine dénonce le tournant politique pris par l'URSS. Staline est mort en 1953 et Khrouchtchev a pris sa suite. Il engage la déstalinisation qui supprime le culte de la personnalité ainsi que la coexistence pacifique qui consiste à remplacer la confrontation directe et militaire entre le monde communiste et occidental par une compétition économique, scientifique et technique. Ce désaccord aboutit à une rupture car la Chine ne veut pas relâcher l'affrontement avec les Etats-Unis et qui veut continuer le culte de Mao.

-

- En 1960, l'URSS met fin à son aide et rappelle tous ses conseillers et ingénieurs installés en Chine.

- La même année, lors du congrès du parti communiste roumain, Khrouchtchev qualifie Mao de « nationaliste, d’aventurier et de déviationniste » et en réponse, le représentant chinois critique Khrouchtchev pour son comportement « patriarcal, arbitraire et tyrannique ».

- En 1962, lors de la crise de Cuba, la Chine accuse l'URSS de trahison lorsqu'elle décide de retirer ses missiles de l'île.

- Les tensions entre les deux pays s'accroissent en 1964 avec l'explosion réussie de la 1ère bombe atomique chinoise.

- En 1969, la crise est à son apogée avec des débuts d'affrontements sur leur frontière commune. Ces affrontements armés firent craindre une guerre nucléaire entre les deux pays.

- Exemple 2 : Ainsi, la Chine développe son propre modèle de développement. Comme le dit Mao Zedong, ne pouvant plus compter sur l'aide de l'URSS, la Chine doit « compter sur ses propres forces ». Le modèle maoïste séduit un grand nombre d'intellectuels et d'organisations étudiantes en Occident qui y voient un remède à la bureaucratie régnant dans le bloc de l'Est (Le Petit Livre rouge, recueil de citations du président Mao Zedong, est publié en 64 langues à partir de 1964 et vendu par des militants dans le monde entier). Ce modèle de développement chinois s'appuie sur deux piliers : la société rurale et l'action politique des masses. Deux grandes politiques sont menées dans ce cadre. Mais leur morbidité ternit l'image de la Chine et leur échec amène à un changement de politique extérieure.

-

- La 1ère politique est celle du « Grand Bond en avant » (1958-1962). C'est le nom donné à la mobilisation intensive de la paysannerie afin d'industrialiser les campagnes, d'augmenter les rendements agricoles et de réaliser de grands travaux (barrages, hauts fourneaux). Le Grand Bond en avant désorganise le système agricole et provoque la Grande famine faisant entre 20 et 30 millions de morts.

- La 2e politique est la « Révolution culturelle » (1966-1970). Cela désigne la mobilisation des jeunes masses étudiantes (les « gardes rouges ») contre toutes les cultures et pratiques anciennes, « les vieilleries » considérés comme des « éléments bourgeois » à détruire. Ceux- ci comprennent toutes les formes d'art (architecture, musique, théâtre, opéra, etc) ou toute organisation hiérarchique (y compris celle du Parti) et doivent être détruites. Les intellectuels, les cadres du Parti (la bureaucratie) mais aussi les élites traditionnelles (mandarins) incarnent ces « vieilleries » et sont ciblés (menace, torture, assassinat).

- Exemple 3 : Dans le domaine de la diplomatie avec les Etats du tiers monde, la Chine concurrence l'URSS pour le leadership. Les deux y mènent une diplomatie particulièrement active. La Chine n'y met pas particulièrement en avant son communisme mais son anti-impéralisme (elle est contre l'impérialisme soviétique et américain) et son modèle de développement par l'agriculture.

-

- Dès 1955, Zhou Enlai, ministre des affaires étrangères de Mao Zedong, se rend à la conférence des non-alignés de Bandung et condamne avec tous les participants le colonialisme et l'impéralisme. La Chine veut être le champion d'un communisme adapté aux nations pauvres.

- Cette vision géopolitique est précisée en 1974 par Deng Xiaoping (qui n'est pas encore à la tête du pays) avec la « théorie des 3 mondes ». Cette théorie partage le monde en 3 ensembles : le 1er monde est constitué des deux superpuissances en quête d'hégémonie (URSS et Etats-Unis), le 2e monde est celui des pays développés (Canada, Europe, Japon) très liés aux superpuissances, le 3e monde est celui des pays en développement (Afrique, Amérique latine, Asie dont la Chine) qui ont en commun la lutte contre l'impérialisme et l'hégémonie du 1er monde. La Chine se veut donc le champion du 3e monde résistant contre les désirs impérialistes du 1er.

- Néanmoins, l'influence de l'URSS dans le tiers monde reste limitée. En dehors de quelques pays qui acceptent une aide (Guinée, Somalie), de la Tanzanie qui s'inspire du système agricole chinois, de l'Albanie qui soutient la RPC contre l'URSS et du Cambodge des Khmers rouges qui adopte le modèle maoïste, la Chine ne supplante pas l'URSS.

C- Le temps de la reconnaissance internationale : la sortie de l'isolement

Mais face à une politique intérieure qui est un échec et une URSS qui domine toujours, la Chine change de stratégie et sort relativement de son isolement.

- Exemple 1 : Par exemple, la Chine cherche désormais la reconnaissance de l'international. En 1964, la France du général de Gaulle ouvre la série en reconnaissant officiellement la RPC. En 1971, la RPC obtient son siège au Conseil de sécurité au détriment de Taïwan qui est expulsé.

- Exemple 2 : La Chine change de positionnement au sein du jeu de la guerre froide. Elle se rapproche ainsi des Etats-Unis qui ont un adversaire en commun : l'URSS. Elle reprend des relations diplomatiques (Nixon se rend en Chine en 1972), le commerce est réouvert entre les deux pays et les Etats-Unis engagent un retrait militaire de Taïwan. Ce rapprochement est aussi visible à la fin de la guerre du Vietnam en 1975. Les Etats-Unis cherchent à profiter de la rivalité sino-soviétique pour se retirer du théâtre asiatique. N'étant plus présents, ils espèrent que l'action chinoise limite l'influence soviétique dans la région. C'est effectivement ce qui se passe en 1979 où le Vietnam pro-soviétique, attaquant la Cambodge des Khmers rouges pro-chinois, subit une contre-offensive chinoise.

Transition : A la mort de Mao, la Chine n'est pas encore une grande puissance et est marquée par le sous-développement et une très faible industrialisation. Deng Xiaoping s'impose à la tête du pays. La Chine s'engage alors progressivement dans une voie économique différente qui met de côté le marxisme : le libéralisme économique.

Pour compléter le cours et vous permettre de mieux visualiser la Chine depuis 1949 (un monde que l'on ne connaît en général pas bien), vous pouvez regarder ce documentaire sur la Chine, La Chine le nouvel empire de Jean-Michel Carré. C'est un excellent documentaire, si ce n'est le meilleur qui existe sur la Chine depuis Mao.

C'est un documentaire en 3 parties. Ci-contre la 1ère partie. Vous trouverez les 2 autres parties plus bas sur cette page.

TRACE ECRITE 2

II- La Chine émerge : bâtir la puissance sur un « socialisme de marché » (1976- années 2000)

De 1976 au début des années 2000, la Chine émerge en bâtissant sa puissance sur un nouveau modèle : « le socialisme de marché ». La priorité est donnée au développement économique (A). Mais le pouvoir politique reste autoritaire (B) et les inégalités sociales augmentent (C).

A- La priorité à l'essor économique : libéralisation et mondialisation économiques

Avec la prise du pouvoir par Deng Xiaoping (le « petit timonier »), la priorité est donnée à l'essor économique. La Chine s'ouvre au système économique mondialisé. Elle se convertit aux doctrines du libéralisme et donc à l'économie de marché. Deng invente le concept paradoxal de « socialisme de marché » qui combine idéal communiste et loi du marché. Les « quatre modernisations » (4 secteurs sont réformés : agriculture, industrie, sciences et technologie, défense nationale) sont lancées. La Chine entre au sein de la Banque mondiale et du FMI en 1980. Le gouvernement chinois est encouragé, d'une part, par les exemples voisins de la Corée du Sud, de Hong Kong de Taïwan (« les Dragons ») qui sont restés capitalistes et qui enregistrent des résultats économiques remarquables, et d'autre part, par le contre-exemple de l'URSS qui voit sa production stagner.

- Exemple 1 : Par exemple, les autorités créent des Zones économiques spéciales pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) et développer les exportations. Ces ZES offrent des allégements fiscaux et administratifs pour les entreprises étrangères. La seule condition est de transférer à la Chine les nouvelles technologies. Placées à l'Est de la Chine, près des ports de l'Est, ces ZES sont des portes ouvertes aux entreprises fabriquant des produits manufacturés. Grâce à ces ZES et à une main d’œuvre nombreuse et bon marché, la Chine devient rapidement « l'atelier du monde ». Grâce à ces produits manufacturés, les exportations augmentent de façon spectaculaires vers l'Amérique, l'Europe de l'Ouest et le Japon. Ses ports deviennent les 1ers mondiaux.

- Exemple 2 : Autre exemple : l'entreprise privée est encouragée. Les grands groupes industriels de l’État sont progressivement privatisés. Le petit entrepreneuriat est facilité par des mesures comme le droit de posséder un petit commerce ou un atelier d'artisan ou encore l'assouplissement de la fixation des prix par l'administration.

- Exemple 3 : La Chine veut profiter de l'ouverture économique pour renouer des liens culturels avec le reste du monde. Elle envoie ainsi des étudiants à l'étranger. Elle cherche également à retrouver des liens avec sa diaspora.

B- Le maintien d'un pouvoir fort : la crise de 1989-1992

Néanmoins la Chine maintient un pouvoir autoritaire. La libéralisme économique ne s'accompagne pas d'un libéralisme politique. Le PCC continue à diriger le pays d'une main de fer en réprimant toute contestation. D'autant qu'en URSS, Gorbatchev donne le « mauvais exemple » : dans le cadre de sa politique, la glasnost (traduction : transparence), il met fin au parti unique, il rétablir les élections libres et instaure une certaine liberté d'expression. En Europe orientale, les régimes communistes sont renversés.

- Exemple 1 : Ainsi, toute demande de démocratie en Chine est violemment rejetée. En 1979, le « Printemps de Pékin » est de courte durée. Sur un mur de la capitale, qui servait sous Mao à l'affichage des petites annonces, la population se met à s'exprimer de manière spontanée sur les « quatre modernisations ». Paysans et ouvriers couvrent le mur de dazibao, ces affiches chinoises rédigées par des citoyens. Le pouvoir tolère cette expression du peuple tant qu'elle ne fait que réclamer une accélération des réformes de « modernisation ». Mais lorsqu'en 1979, Wei Jingsheng, ancien garde rouge, réclame une « cinquième modernisation », celle de la démocratie, il est immédiatement arrêté et devient un prisonnier politique de Deng Xiaoping. Le mur est rapidement détruit.

- Exemple 2 : En 1989, une crise politique s'ouvre pour le gouvernement chinois. Des étudiants se rassemblent sur la place Tian'anmen (place au centre de Pékin autour de laquelle se trouvent les principaux bâtiments du pouvoir politique) pour demander une accélération des réformes dans le domaine politique et social (fin de la bureaucratie et du népotisme, respect des droits de l'homme, davantage d'éducation). Malgré l'absence d'opposition au régime dans les slogans, Deng Xiaoping condamne finalement les rassemblements. Cette fin de non-recevoir ne fait que renforcer le mouvement. Le 4 juin 1989, Deng fait intervenir l'armée et tire sur la foule faisant 2000 morts. Les meneurs sont arrêtés ou s'enfuient à l'étranger. En réaction, les Occidentaux coupent leurs relations avec la Chine et l'ONU condamne la Chine. Néanmoins, face à la pression des multinationales qui veulent profiter de la main d’œuvre chinoise et de l'immense marché chinois, les relations sont rétablies en 1992.

C- Le délaissement des questions sociales : hausse des inégalités et détérioration du cadre de vie

En dépit d'un pouvoir fort et d'un redressement économique, les inégalités sociales se creusent alors que la société était extrêmement égalitaire sous Mao. Le niveau de vie global augmente mais la forte inflation en gomme les effets.

- Exemple 1 : Les inégalités socio-spatiales se creusent. Deux clivages se sont dessinés dans les années 1990. Le 1er oppose la Chine de l'intérieur à la Chine littorale. L'espérance de vie dans les provinces de l'Est est proche des standards occidentaux alors qu'elle stagne à des niveaux de pays en développement dans les provinces du Sud-ouest. Le 2nd oppose les villes aux campagnes. Les citadins bénéficient davantage de la croissance économique et ont plus accès aux soins et à l'éducation. L'exode rural est fort et des millions de « mingongs » (des migrants venus des campagnes vers les villes) s'entassent dans des bidonivilles autour des villes.

- Exemple 2 : Le cadre de vie se détériore également. La forte industrialisation a conduit à des niveaux de pollution à la fin des années 1990 difficilement tolérables. La Chine produit 1/4 des gaz à effet de serre. La potabilité de l'eau en Chine est également un problème : les rejets des usines de « l'atelier du monde » souillent les cours d'eau. Même si la Chine s'est aujourd'hui engagée largement dans une politique de développement des énergies renouvelables ou de l'énergie nucléaire, l'utilisation des énergies fossiles restent largement prédominante (la Chine est la 1er extracteur mondial de charbon).

Transition : Aux débuts des années 2000, la Chine est une puissance économique émergente. Sa croissance annuelle dépasse les 10 %. Néanmoins cette puissance reste fragile et incomplète.

Pour compléter le cours et vous permettre de mieux visualiser la Chine depuis 1949 (un monde que l'on ne connaît en général pas bien), vous pouvez regarder ce documentaire sur la Chine, La Chine le nouvel empire de Jean-Michel Carré. C'est un excellent documentaire, si ce n'est le meilleur qui existe sur la Chine depuis Mao.

C'est un documentaire en 3 parties. Ci-contre la 2e partie. Vous trouverez la 3e et dernière partie plus bas sur cette page.

TRACE ECRITE 3

III- La Chine domine : élargir les bases de sa puissance (années 2000 - jusqu'à aujourd'hui)

A partir du début des années 2000, la Chine récolte les fruits d'un développement de sa puissance à marche forcée pendant des décennies. Dominante économiquement (A), influente politiquement (B), sa puissance reste néanmoins incomplète (C).

A- Un géant économique : un nouveau pôle de l'économie mondiale

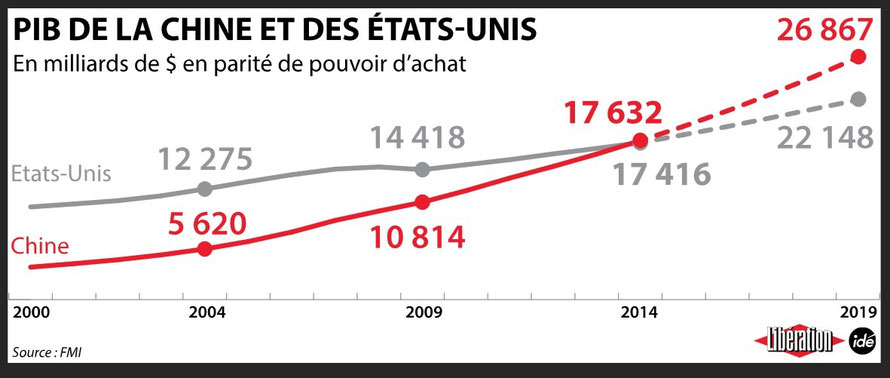

La Chine est une grande puissance économique. Elle est la 2e ou la 1ere puissance économique mondiale selon les classements. Même si la courbe des taux de croissance

s'infléchit, la Chine a connu des taux aux alentours de 10 % pendant plusieurs décennies. Son économie est fortement mondialisée. Elle réalise ces résultats grâce aux exportations. Néanmoins, il

faut relativiser cette domination économique car si on prend l'indicateur du PIB/hab, la Chine redescend au 83e rang mondial en 2015.

- Exemple 1 : Par exemple, la Chine est devenu un des « pays ateliers » pour l'assemblage des produits de haute-technologie. C'est le cas de l'iPhone qu'elle assemble à Shanghai, Shenzen, Chengdu et Wuhan. Deux firmes taïwanaises réalisent cette opération de sous-traitance pour la firme Apple : Pegatron et Foxconn. Beaucoup de FTN occidentales délocalisent leur production en Chine. La raison de ces délocalisations ne tient pas tant dans les coûts de production mais dans la flexibilité et la réactivité des sous-traitants chinois.

- Exemple 2 : Ainsi, pour obtenir ces résultats, la puissance publique chinoise a beaucoup investi dans des équipements performants : télécommunications (réseaux Internet, réseaux téléphonie mobile, satellites), infrastructures de communication (voie ferrées, autoroutes, ports à conteneurs), énergies (centrales nucléaires, barrages hydroélectriques dont le plus grande au monde, celui des Trois-Gorges).

B- Un poids politique croissant : des ambitions internationales qui s'affirment

La puissance politique de la Chine n'est pas au niveau de sa puissance économique. Son influence internationale compte et est grandissante.

- Exemple 1 : Par exemple, sa politique internationale va dans deux directions : se faire respecter des puissances établies (Etats-Unis, UE, Japon) et se solidariser avec les Suds.

-

- Pour se faire respecter des puissances établies, elle s'appuie sur son siège au Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1971. A ce titre, elle possède un droite de veto. Elle participe aux opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU (Haïti, Liban, Timor oriental, Libéria, Soudan et République démocratique du Congo). Elle possède l'arme nucléaire. Son armée est en construction et vise à rivaliser dans un 1er temps avec les Japonais, puis dans un 2nde temps avec les Etats-Unis.

- Pour se solidariser avec les Suds, elle accepte de prêter de l'argent sans conditions de réformes politiques. Elle prête aux pays Sud-Américains qui préfèrent y avoir recours plutôt qu'au FMI qui impose ses conditions politiques libérales. Les Etats-Unis voient d'ailleurs d'un très mauvais œil cette concurrence en Amérique du Sud qu'il considère comme leur « chasse gardée ». La Chine investit également beaucoup en Afrique en construisant des hôpitaux, des stades, des dispensaires en contrepartie de quoi elle obtient des terres et l'accès à des ressources. Les pays africains préfèrent d'ailleurs faire alliance avec la Chine qu'avec les pays européens car cette dernière ne conditionne pas son financement à des réformes de démocratisation. La Chine investit économiquement en Afrique mais ne veut pas s'ingérer politiquement.

- Exemple 2 : Régionalement, sa puissance politique est considérable. Elle a une influence décisive sur ses voisins directs et indirects. Elle subit dans ce domaine la concurrence de l'Inde. Ainsi, la Chine protège le régime de Corée du Nord, non pas au nom d'une proximité idéologique, mais plus pragmatiquement pour maintenir une paix régionale. Elle a aussi des prétentions territoriales :

-

- Hong-Kong et Macao lui ont été rétrocédées respectivement en 1997 par le Royaume-Uni et 1999 par le Portugal.

- Elle réclame des droits sur des territoires terrestres (Taïwan) ou maritimes (conflits des îles Diaoyu/Senkaku ou des îles Paracel).

- Elle refuse avec fermeté les demandes du Tibet d'acquérir une autonomie.

- Elle est en concurrence avec l'Inde qui a aussi des prétentions de contrôle de l'Asie. La Chine renforce son partenariat historique avec le Pakistan qui est l'ennemi juré de l'Inde. Elle a aussi des désaccords frontaliers avec l'Inde.

- Enfin, elle est un acteur majeur du fonctionnement de l'ASEAN, association régionale des nations de l'Asie du Sud-Est, en promouvant une zone de libre-échange avec ces pays d'Asie du Sud-Est (elle ne fait pas partie initialement de cette association mais elle y est associée avec la Corée du Sud et le Japon dans l'ASEAN+3).

C- Les limites de la puissance chinoise

Mais la Chine est encore une puissance incomplète. Son autoritarisme, son armée, les inégalités sociales et son soft power grèvent sa puissance.

- Exemple 1 : Ainsi, la Chine reste un régime autoritaire ce qui rejaillit sur son image à l'internationale. Les dirigeants successifs (Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jingping) ont fait ce choix de ne pas accompagner la libéralisation économique par une libéralisation politique. La croissance économique n'a pas été corrélée à un développement de la démocratie. La « 5e modernisation » n'a pas eu lieu et cela contribue à nuire à son image.

-

- Le PCC (Parti communiste chinois) continue, seul, de diriger le pays. Il compte 70 millions de membres.

- Il n'existe qu'un seul syndicat contrôlé directement par le PCC et il ne soutient généralement pas les grèves.

- Les demandes d'autonomie du Tibet sont violemment réprimées.

- Les réseaux Internet sont sous surveillance avec des blocages fréquents de sites de partage (You Tube, Facebook) ou des recherches interdites dans les moteurs de recherche.

- En 2009, à l'occasion de la répression du mouvement étudiant du 4 juin 1989 sur la place Tian'anmen, le président du Parlement a déclaré : la Chine « ne copiera jamais le modèle occidental » et « n'appliquera pas un système multipartite et la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ».

- Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2010, est emprisonné et l'artiste Ai Weiwei est assigné à résidence.

- Néanmoins, les Occidentaux s'accommodent très bien du droit chinois lorsqu'il s'agit d'y implanter les usines de leurs FTN. Les critiques des droits de l'homme en Chine se taisent devant les priorités économiques.

En dépit d'efforts pour son soft power avec l'organisation des JO de 2008 (drapeau olympique), la Chine (drapeau chinois) a encore une mauvaise image à l'internationale du fait de son déficit démocratique, de sa course à l'armement (les soldats occupant les marches du podium militaire) et de son autoritarisme (prisonnier politique sous le podium, le condamné à mort par pendaison). Pourtant la diplomatie internationale ferme les yeux devant les priorités économiques (l'autruche).

Cette caricature vise à mettre en évidence les limites de la puissance chinoise. Mais comme toute caricature, elle force le trait. Ainsi, il existe bien des voix critiques sur sa politique autoritaire : des ONG internationales dénoncent les manquements à l'Etat de droit. Des pays occidentaux accueillent le Dalaï Lama pour critiquer la répression dont son peuple est l'objet. De même, si l'armée chinoise est puissante (1ère du monde pour les effectifs), elle n'est pas encore au niveau technologique de celle des puissances occidentales. Enfin, si la peine de mort toujours en vigueur en Chine est régulièrement condamnée par les médias occidentaux, il semble ne pas en être de même avec les Etats-Unis qui l'applique pourtant toujours.

- Exemple 2 : Ainsi, son armée n'est pas encore capable de rivaliser avec celles des puissances occidentales.

-

- Elle est en construction. Les dépenses militaires augmentent. En termes d'effectifs humains, elle est « la plus grande armée du monde ». Mais en termes de capacités technologiques et logistiques, elle n'est pas encore au niveau des Etats-Unis, ni même du Japon. A cet égard, sa flotte est encore assez faible.

- Néanmoins, dans quelques décennies, elle pourra rivaliser stratégiquement avec les Etats-Unis. La construction de nombreux porte-avions et de sous-marins nucléaires en témoignent. Son nouveau rapprochement avec la Russie au sein de l'OCS (Organisation de la Coopération de Shanghai) et en 2016 avec l'Inde et le Pakistan montre cette volonté de ne plus laisser les Etats-Unis comme seuls « gendarmes du monde » mais de leur signifier que la gouvernance du monde est bien multipolaire désormais.

- Exemple 3 : Ainsi, la pauvreté est toujours criante et les inégalités sociales ne cessent d'augmenter en Chine depuis la mort de Mao.

-

- Si elle est la 1ere ou la 2e puissance économique du monde, la Chine est le 101e pays pour l'IDH et le 93e pour le PIB/hab.

- Les écarts de développement sont considérables entre le littoral de l'Est et les régions du centre et de l'Ouest. Si les populations urbaines s'en sortent bien, le monde rural reste encore sous-développé, provoquant un fort exode rural de travailleurs pauvres (les « mingong »).

- Moins de 0,5 % de la population chinoise détient 70 % des richesses. Les inégalités sont bien supérieures à celles présentes aux Etats-Unis et encore plus que celles des pays européens.

La vie des mingongs, ces travailleurs pauvres ayant fait l'exode rural et travaillant dans des conditions difficiles.

- Exemple 4 : Ainsi, le soft power chinois en est à ses balbutiements. Selon Joseph Nye, père du concept de hard et soft power, le « soft power chinois est un échec » (2004). Il se limite aux instituts Confucius et à quelques artistes et écrivains chinois célèbres. La diaspora qui est pourtant la plus grande du monde (10 millions de Chinois d'outre-mer) exerce un fort pouvoir économique mais n'a que peu d'influence culturelle. Même si les Jeux Olympiques de 2008 de Beijing et l'Exposition universelle de Shanghai de 2010 ont changé l'image de la Chine, elle reste plus influencée par le soft power occidental que l'inverse.

Les tambours de Pékin, un des tableaux de l'impressionnante cérémonie d'ouverture des JO de 2008. Des milliards de

téléspectateurs la suivent en direct. Elle fait partie de la stratégie de développement du soft power chinois.

Pour compléter le cours et vous permettre de mieux visualiser la Chine depuis 1949 (un monde que l'on ne connaît en général pas bien), vous pouvez regarder ce documentaire sur la Chine, La Chine le nouvel empire de Jean-Michel Carré. C'est un excellent documentaire, si ce n'est le meilleur qui existe sur la Chine depuis Mao.

C'est un documentaire en 3 parties. Ci-contre la 3e et dernière partie.

Conclusion

En conclusion, c'est au prix d'une obstination politique depuis 1949 et d'un revirement économique depuis les années 1980 que la Chine a réussi l'un des développement les plus rapides de toute l'histoire. L'autoritarisme maoïste lui a permis de tenir tête aux deux grandes superpuissances qu'étaient l'URSS et les États-Unis. A partir des années 1980, la priorité donnée à l'insertion dans la mondialisation libérale lui a permis de devenir un grand pays émergent. Aujourd'hui, la Chine est une puissance économique éminente et politique incontournable en dépit d'une image dégradée (déséquilibres sociaux, pollution environnementale, absence de démocratie).

Néanmoins il semble que cette image évolue. Son soft power est son point faible et la Chine y travaille. L'organisation des JO en 2008, puis de l'Exposition universelle en 2010 et son implication volontaire dans la conclusion d'un accord ambitieux lors de la COP21 font partir de cette nouvelle stratégie de séduction de l'opinion internationale.